喪中という言葉を耳にしたことがある人は多いでしょう。

しかし一体どこまでの範囲が該当するかとなると

曖昧な認識しかない場合もあります。

今回は、喪中の範囲含めて、歴史や現代の実態などをまとめてご紹介します。

喪中の範囲は2親等まで?

親族間の関係を表す「親等」という言葉あります。

親族関係の遠近を表す単位であり、数字が小さいほど自分と近い間柄と言えます。

一般的に喪中の範囲に該当するのは2親等までとされています。

| 0親等 | 本人、配偶者 |

| 1親等 | 子供、両親(義理含む) |

| 2親等 | 兄弟(義理含む)、祖父母(義理含む) |

| 3親等 | 甥姪、曽祖父母など |

ただし、2親等でも縁が薄い場合は喪中としないなど

個人の考え方で喪中に該当するかどうか判断することが

現代では一般的です。

同居しているか否かを基準する人も存在します。

故人と親しかったなら、2親等にこだわらず喪に服する人もいるのです。

現代においては、喪中をどの範囲までとするかは

個人の心次第という側面が強いと言えるでしょう。

これは、喪中という行為が特に法律で制定されるなど

決まっていないということも関係しています。

喪中の期間の目安とされた太政官布告

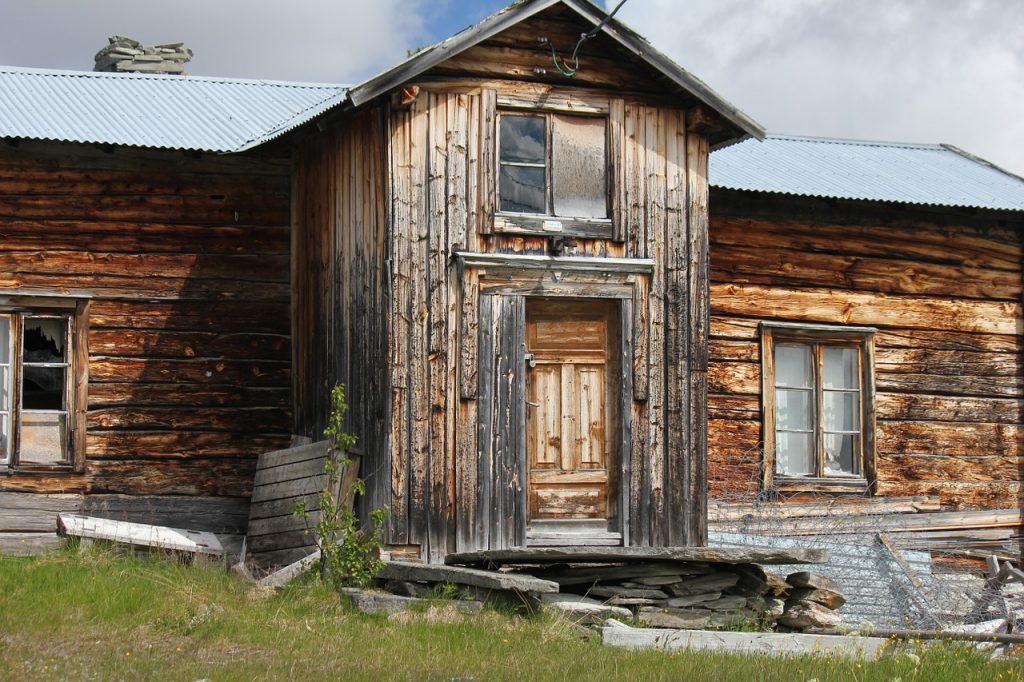

日本において、死者を悼む風習は古来からありました。

法律として明確に忌服期間が制定されたのは

明治7年の太政官布告における「服忌令」です。

当時の武家の忌服制がもとにされたと言われています。

しかし、この太政官布告における「服忌令」は

男尊女卑の思想が如実に反映されており

女性の忌服期間が短く制定されるなどの

問題があった為、昭和22年に撤廃されました。

法律で定められることがなくなった為

喪中期間の考え方に関しては現代では

柔軟に捉えられることが多くなっています。

ただし、太政官布告における「服忌令」は

喪中期間の目安として参考にされています。

現代において、一般的な喪中期間は下記です。

| 両親(義理含む) | 12~13ヶ月 |

| 子ども | 3~12ヶ月 |

| 祖父母 | 3~6ヶ月 |

| 兄弟姉妹 | 30日~6ヶ月 |

昔は、喪中期間の間は家の中で喪服を着て過ごす

外出を控えるなど、厳密な取り決めがありましたが

現在ではかなり簡略化されています。

残っていることと言えば、お正月のお祝いを控える

慶事への出席や神社への参拝を慎むなどの風習でしょう。

現代における喪中とは?

基本的に1年経過すれば死者の穢れがなくなるとされています。

その為、近親者が亡くなった場合

命日から1年間を喪中とするのが一般的です。

中でも四十九日法要までは忌中として

厳格に身を慎む期間と認識されています。

喪中の際に行うことは、昔は色々ありましたが

現代ではお正月や慶事への出席を控える程度です。

何かをすると言うより、しないことを考えることが

過ごす際のポイントと言えるでしょう。

ただし、忌中や喪中に関する考え方は変わってきており

例えば結婚式に招待された場合、新郎新婦と相談して

出席するという方も存在します。また、葬儀自体を明るくする傾向もあるのです。

現代において喪中だからとビジネス上の付き合いまで

慎むのは現実的ではないという意見もあります。

その為、プライベートは喪中期間であっても

ビジネス上の付き合いは通常通り行うという考え方もあります。

喪中はがきも、ビジネス上の付き合いの人には送らず

年賀状のやり取りを普通に行うという場合もあります。

実際、ビジネス上と分けなくとも、喪中に年賀状を受け取ることは

マナー違反というわけではないのです。

喪中はがきに「年賀状をお待ちしています」と書き添える方もいます。

現代における喪中は、時代の流れに即して変化していると言えるでしょう。

以前は死=穢れだったが・・・

医療技術が乏しく平均寿命が短かった頃

伝染病などが猛威を奮っていた背景から

死=穢れと神道では考えられ恐れられていました。

死は伝染するという考え方があったために

忌中や喪中が定められたと言われています。

誤解している方もいますが

仏教においては死=穢れとは捉えられていません。

死後の魂は極楽浄土へ向かうか輪廻転生を果たすので

死を忌み嫌ったりしないのです。

現代においては、仏教のように、死を穢れとは考えないことが

一般的と言えるのではないでしょうか。

葬儀の形態やライフスタイルが変化しており厳密なルールよりも

故人の考え方を尊重しながら柔軟に対応することが自然とされています。

故人が喜ぶことに該当するなら、喪中期間でも積極的に行うという人もいます。

喪中の考え方に関しては、その土地の慣習や、家の考え方などが

色濃く反映されることもありますので、昔ながらの慣習などと尊重しつつ

故人に敬意を払いながら現代に即した過ごし方を選択すると良いでしょう。

まとめ

時代の流れに即して変わっていくのは自然なのことなのかもしれません。

故人へ敬意を払い、昔ながらの慣習も尊重しながら、喪中を過ごすと良いでしょう。

スポンサーリンク