9月の中秋の名月に、ススキとともに飾る月見団子には独特の趣を

感じますね。

お月様を愛でながら家族で食べた経験がある方も多いのでは

ないでしょうか?

しかし由来や意味はと改めて聞かれると、実はよくわからない

という場合もあるでしょう。

今回は、月見団子の由来や意味、使う台や数、並べ方などに関して

調べてみました。

これを読めば、子どもからの何気ない質問にも堂々と答えられますよ。

月見団子の由来や意味!

古代の中国や日本には、もともと月を愛でる慣習がありました。

日本神話に月を神格化したとされる月読命が登場しますが

ほとんど記述がなく謎めいた存在としてその名前が知られています。

平安時代に入ると、貴族などの上流社会の間で月を見ながら

詩歌を楽しむ遊びが浸透しました。

ただしこの頃は、信仰の対象にするような宗教的な意味合いは

なかったようです。

現在のようにお月見に供物を捧げる習慣は室町時代頃から始まったと

されています。

秋の穀物の収穫に感謝する為、米を粉状にして丸めたものを

供えたことが月見団子の始まりです。

丸い形は満月を模しており、物事の結実や幸福を意味していると

言われています。

一般的には丸い形をしていますが、関西では里芋型にあんこを

のせる形を採用している場合があります。

現代では、月見団子には健康と幸せを願う意味合いが込められており

お月見を楽しんだ後には家族で食べます。

ちなみに、ススキは月の神の依代とされています。

ただし本来なら依り代は稲穂です。

お月見の際は時期を外れている為、似た形のススキが採用されたと

されています。

また、ススキには魔除けの意味合いもあります。

お月見後にお供えしたススキを軒先に吊るせば1年健康に過ごせると

いう言い伝えもあります。

月見団子に使う台や数は決まっている?

月見団子は三方に白い紙を敷いてその上にのせて

月が見える位置に用意した月見台にお供えします。

ただし、三方がない家も多く、その場合は代わりにお盆やお皿を使います。

白い紙は半紙などを活用します。

お月見は旧暦の8月15日にあたる十五夜に行われます。

のせる団子の数は、基本的に十五夜にちなんで15個です。

ただし、満月にちなんで12個だったり、うるう年は13個

あるいは簡略化して5個だけ供えるというスタイルも存在します。

十三夜に飾る場合は13個、もしくは簡略化して3個です。

十五夜は中秋の名月とも呼ばれるように美しい月を愛でることが

出来る日と言えます。しかし、必ずしも満月とは限りません。

月の軌道は楕円形なので、地球との距離も一定ではないのです。

その為、十五夜の日が満月の年もありますし、そうでない年もあります。

いずれにしろ曇っていなければ美しい月を眺めることができることが

可能です。1年の間でも特に月が美しく見える時期ですので

静かにお月見を楽しむことが推奨されています。

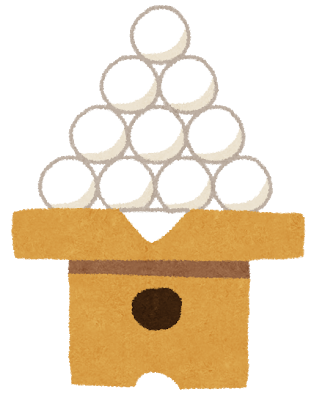

月見団子の並べ方とは?

お供え物である月見団子は美しく並べたいですよね。

月見団子の並べ方は、数によって変わってきます。

まず代表的な15個の場合は、3段に盛り付けます。

一番下は9個(3個を3列)、次に4個(2個を2列)、一番上は2個のせます。

この時、一番上の3段目は、正面から見て縦に2個並べるようにしましょう。

横に2個だと、仏事になってしまいます。

13個や12個の場合は、二段盛りです。

一番下は9個、その上が4個か3個となります。

5個の場合は、一番下が4個でその上に1個団子をのせます。

基本的にこの並べ方を用いていると見た目にも綺麗です。

最近では団子だけでなくおまんじゅうや月餅をお供えする家庭もあります。

最後に家族で全部食べるなら、あまり細かいことは気にしなくても

大丈夫になりつつあるようです。

月見団子の飾り方の注意点

美しく盛り付けた月見団子をいざお供えする時の注意点があります。

それは、位置です。

基本的にお月さまから見て、左側にススキなどの自然のものを

右側にお月見団子などの人口のものをお供えするとされています。

また古くから日本に根づいている伝統なので

住んでいる地域によってお供えするものに違いが

生じている場合があります。

もし新しい土地で初めて迎えるお月見なら

その地方のやり方を確認しておくことをオススメします。

十五夜は旧暦の8月15日なので、毎年日付が違うことにも気をつけましょう。

秋に入ったら暦を確認し、今年のお月見はいつなのかを

見ておくと間違いがないです。

まれに勘違いしている方がいますが、十五夜の後に十三夜がきます。

ススキなど当日探しても見つからないこともありますので

余裕を持って準備しておくことを基本としましょう。

まとめ

言われています。

今のような形になったのは、もっと時代が下ってからですが

古来の昔に思いを馳せつつ、美しい月夜を楽しむのも素敵ですね。

スポンサーリンク