夜空にまばゆく浮かび上がる月。とても身近な存在のように見えますが

意外と知らないことも多い謎めいた天体です。

今回は、月の形がどうして変わるのかと合わせて、月の表面についても

まとめて解説してみました。

簡単なようで奥深い月の魅力を探ってみましょう。

月の形はどうして変わる?月の表面が輝いている!?

三日月、半月、満月など、月の形は毎日変化していきます。

月そのものは地球のまわりを変わらず回っている丸い球体であるのに

なぜ地上からの見え方は変化するのでしょうか。

その秘密は、月と太陽の関係からわかります。

同じ天体にも大きく3つの種類があります。

1つ目は自ら光り輝く恒星、2つ目が恒星のまわりを回る惑星

そして惑星のまわりを回るのが衛生です。

太陽は恒星、地球は惑星、そして月は地球の衛星にあたります。

恒星以外、自ら光を発してはいません。

夜空に輝く月は発光しているように見えますが

実際は太陽に照らされた部分が反射して光っているように見えているだけです。

つまり、月の満ち欠けはそれぞれの位置関係により、月が太陽にどのように照らされ

またそれが地球から見えるかどうかによって決まってきます。

月が新月から満月へと大きく様変わりするのは

月が地球のまわりを公転しているからです。

月は夜しか見えないと思われがちですが、実際は1日のうち

どこかしらかには月がでています。

ただ、夜にならないと見えづらく、夜になって太陽のある側の

月の表面が反射してはじめて、まるでそこが光っているように見えます。

新月で月が見えなくなるのは地球の影で暗くなってしまっているからであり

満月の時は月の全面に太陽の光が当たっているので丸く見えます。

ちなみに新月から次の新月までの周期を朔望月と呼びます。周期は約29.53日です。

これは現在の太陽暦が採用される前の旧暦(太陰太陽暦)の1ヶ月の基本となっていました。

子どもに說明する時は、図解することをオススメします。

学校の教材などを活用出来ますし、現代ではアプリが便利です。

月の満ち欠けをわかりやすいビジュアルで說明してくれるアプリを無料で入手することができます。

アプリを指し示しながら、言葉で說明を加えると子どもも理解しやすいでしょう。

また、月の満ち欠けカレンダーを用意しておく方法もオススメです。

子どもの知的好奇心を伸ばすことができます。

月に浮かぶ形は月の表面の模様が関係していた!

子どもの頃「月にうさぎが住んでいて餅をついている」という話を

聞いたことがある方も多いでしょう。

冷静に観察すると、うさぎに見えなくもない模様が月の表面に見えます。

これは、月がなめらかではなくゴツゴツした表面を持っていることとと

関わりがあるのです。

月面には主に3つの地帯があり、それぞれクレーター、海、陸と呼ばれています。

その為地上から見ると模様があるように見え、国によってうさぎやライオン

女の人の横顔などに見たてられ、人々の想像力を刺激してきました。

詳しく見えてきましょう。

クレーター

クレーターとは、言わば大きな穴です。隕石などが衝突すると出来ます。

地球にもカナダのピングアルイト・クレーターのようにクレーターが

残っている場所が多数あります。

クレーターとはその昔ガリレオ・ガリレイが命名した呼び名です。

クレーターは穴の周りの縁が盛り上がっており、その影響で太陽光が

反射すると模様を浮かび上がらせます。

海

海と言っても、地球のように水があるわけではありません。

月にも火山活動があり、その跡となる噴出した玄武岩が月面の低いところで固まって

その部分は光を反射しない為黒く見えます。

黒い部分を見た昔の人が海ではないかと思ったことが名前の由来です。

陸

こちらは白っぽく見える部分を指します。

月面の中でも標高が高い場所であり、光を反射すると白く見えます。

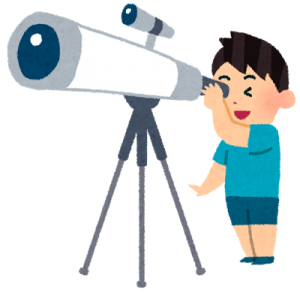

月は地球に最も近い天体なので、双眼鏡や天体望遠鏡を使えば簡単に

表面を観察することができます。

興味を覚えた人は、実際に見てみるとより面白いです。

月に形がよくわかる!月の表面を観察する方法

まず月がよく見える場所を探します。

月の観察は夜に行うことになりますので、子どもさんは保護者の方の許可を取り

必要な付き添いを頼みましょう。

明るい内に下見をしておくとより安心です。

月を観察する場所は、特別な場所を選ぶ必要はありません。

見えるなら自宅からでもOKです。

次に双眼鏡か、天体望遠鏡を用意します。

いきなり購入するとなると高額ですので二の足を踏んでしまうかもしれませんが

現代ではレンタルすることが可能です。

天体望遠鏡なら5泊でも1万円以下の数千円で借りることができます。

双眼鏡なら、もっと安く済ませることができるでしょう。

家にない時は、必要なだけレンタルする方法もオススメです。

夜になったら実際に月を観測してみましょう。

月の表面をよく見たい時は、満月以外を選ぶと効果的です。

光が横から当たっていると、クレーターなどが立体的に見えるので

月の表面の模様がわかりやすいと言えます。

自分が見たい月がいつ出るのか、月齢カレンダーなどを使って観察日を決めておきましょう。

当日の天候にも気を配ることが大切です。

曇っていてはせっかくの観察の機会を逃してしまいます。

また、服装にも配慮しておきましょう。

気候に合わせて、防寒対策をしておくことが肝心です。

低い位置に見える月を、大きく感じたことはありませんか?

これは、月と比較する山や建物があることから生じる目の錯覚です。

低い位置にある月は赤っぽく見えたりするなど天高くある時とは別の見え方をします。

余裕があれば、あえて低い位置にある月を観察してみるのも面白いです。

月の形をみるのに適した望遠鏡とは?月の表面を撮影する方法

双眼鏡や天体望遠鏡にも多くの種類があります。

月を見るのに適したものをご紹介しましょう。

双眼鏡ならひとみ径が5~7mm前後のものがオススメです。

人の目は暗くなると瞳孔が大きく開きます。

暗所ではだいたい5~7mm位、瞳孔が開きますので、この開きにあった双眼鏡がベストです。

天体望遠鏡は、天体観察に特化していますので、どれもオススメと言えます。

月の表面がみたいなら、倍率を50~100倍にすると良いでしょう。

大迫力の姿を楽しむことができます。

月の表面を撮影したい時には望遠レンズが必要です。

焦点距離に関しては200mm位あれば良いでしょう。三脚がなくても撮影できます。

もっと手軽に撮影したいという方は、スマホを活用してみましょう。

ただし、スマホのカメラ機能そのままでは残念ながら上手く撮影できません。

カメラアプリを導入し、夜間の撮影に適したモードを選択すると

月を撮影することができます。

月を撮影する時ポイントは、月の出と入りの時間をしっかり把握しておくことです。

自分の狙った月を撮るためには大切な情報になります。

国立天文台の暦計算室などを見れば、簡単に情報を入手できるでしょう。

始めての撮影ならば、満月が最も撮りやすいです。

慣れていたら、自分の望む月の写真を増やせるように工夫していくとより楽しめます。

月の形や表面が見えやすい!?スーパームーンとは

実は月が地球のまわりを周回する軌道は、円形ではなく楕円形とされています。

その為、地球に近づく時もあれば、遠ざかる時もあります。

近づいた地点は「近地点」、遠い位置は「遠地点」と言います。

スーパームーンは、近地点を通過するちょうどよいタイミングで満月になる月のことです。

巨大な月という印象がありますが、実はそこまで大きくはありません。

ただ遠地点を通過する満月と比べると、大きいことは確かです。

見え方に大きな差があるわけではありませんが

観察や撮影をしやすいという利点があります。

記録に残す時は、普通に撮っただけですとわかりにくいので

月と対比できる前景と組み合わせると良いでしょう。

スーパームーンは基本的に年1回は訪れますが、まれに見られない年もあります。

2017年はその例外的にスーパームーンが見られない年であり

「シャイムーンイヤー」と呼ばれています。シャイムーンイヤーは珍しいです。

2018年はなんと1月2日に見られると言われています。

日本では1月2日ですが、時差の関係がありアメリカなどでは1月1日に見られるそうです。

大晦日からスーパームーンというのは、なんとなく縁起が良い印象があるのではないでしょうか。

2019年は2月19日と予測されています。

シャイムーンイヤーの後は、年が明けてから比較的早くスーパームーンが見れる

年が続きそうです。狙ってみるのも良いかもしれません。

月の形は変化するけど裏側は見えない!裏側の月の表面に驚愕!?

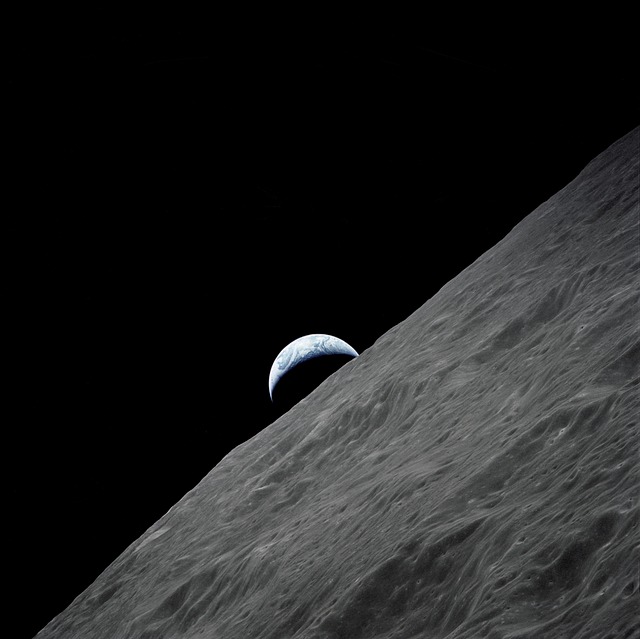

月の自転の日数と公転の日数が同じ27.32日なので

地球からは常に月の表面しか見ることができません。

長く人類にとって月の裏側を見ることは悲願でした。

近年、宇宙技術の進歩により裏側の画像撮影に成功

ネット上でもその写真を見ることができます。

表側とはかなり違った側面があることから

最初に見た時は驚く人が多いようです。

表側は海の部分が多く滑らかに見えるのに対して

裏側にはほとんど海がありません。

画像で見るとゴツゴツしていることがわかります。

もし裏側が地球からも見えたなら、太陽の反射を受けて映る月の影も

今とは全く違う印象をもたらしたことでしょう。

月の裏側の研究はまだまだ発展途上であり、謎めいた側面があることも事実です。

NASAによる月面基地計画が着々と進められているなど

月の謎を解明する為の人類の努力は絶えず続いています。

まとめ

まだまだ謎が多い月の魅了が少しでも伝わったでしょうか。

月に興味を抱いたら観察してみると良いでしょう。

じっくり見てみるとこれまでとは違った側面を発見できて面白いです。

スポンサーリンク